Was offenbart das Kreuz?

(Angelehnt an W. Elert, „Der christliche Glaube“, §23)

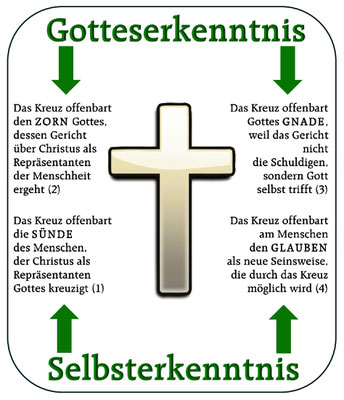

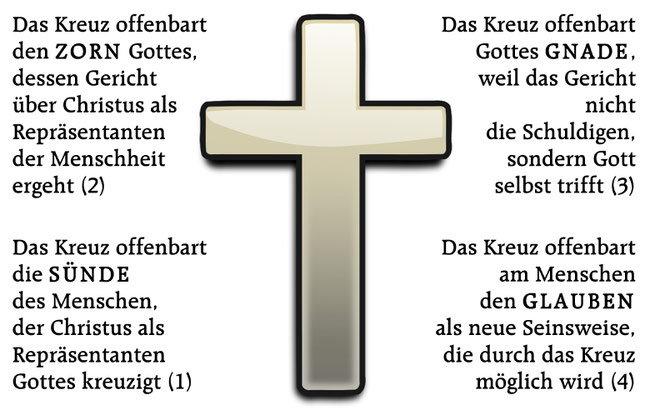

Es ist nicht leicht, Gott zu erkennen. Denn wir wissen von ihm nur, was er uns wissen lässt. Weil der Mensch selbst aber genau das ist, was er in Gottes Augen ist (nicht mehr und nicht weniger) – darum kann er auch sich selbst nur recht erkennen, wenn er weiß, wie er vor Gott dasteht. Selbsterkenntnis ohne Gotteserkenntnis ist nicht möglich. Und jede Gotteserkenntnis schließt Selbsterkenntnis mit ein. Keiner kann von Gott reden, ohne zugleich von sich selbst zu reden – und umgekehrt. Denn man kennt sich nur, wenn man weiß, wie man zu Gott in Beziehung steht. Und darüber weiß man wiederum nur, was man Gottes Offenbarung entnehmen kann. Wenn aber nach christlicher Auffassung das Kreuz Christi die Mitte dieser Offenbarung bildet: Was offenbart es dann? Was wird uns durch das Kreuz mitgeteilt? Was sagt es über Gott und über uns? Tatsächlich enthält das Kreuz keine einfache oder zweifache, sondern eine vierfache Offenbarung. Denn es offenbart (1.) die SÜNDE der Menschheit, die Christus als Repräsentanten Gottes kreuzigt. Es offenbart (2.) den abgründigen ZORN Gottes, dessen Gericht über Christus als Repräsentanten der Menschheit niedergeht. Es offenbart (3.) Gottes große GNADE, weil sein Strafgericht nicht die Schuldigen, sondern Gott selbst trifft. Und es offenbart (4.) am Menschen den GLAUBEN als eine neue Seinsweise, die erst durch das Kreuz möglich wird. Natürlich kommen Sünde, Zorn, Gnade und Glaube auch schon im Alten Testament vor. Die vier Wahrheiten, um die es geht, deuten sich dort bereits an. Doch treten sie bei der Kreuzigung Christi in bis dahin nicht gekannter Schärfe hervor. Und sie treten da auch nicht getrennt (mal hier und mal da) zu Tage, sondern alle gleichzeitig an einem Punkt – so dass wir Christi Kreuz nicht nur von vier Seiten betrachten können, sondern das auch müssen, weil wir‘s anders als in der Zusammenschau der vier Perspektiven nicht verstehen.

Wir betrachten die Sätze im Einzelnen.

Erstens: Das Kreuz offenbart die SÜNDE des Menschen, der Christus als Repräsentanten Gottes kreuzigt.

D.h., es manifestiert sich im Kreuz der Hass des Menschen gegen Gott, der als verborgener Widerwille immer schon da ist, den sich der Mensch aber selten eingesteht, sondern den er meist mit einem großen Aufwand an religiösem Verhalten verdeckt. Mag der Mensch noch so viele Opfer bringen, Gebete sprechen und Lobgesänge singen – tief drin in seinem Herzen ist ihm Gottes Dasein ein Ärgernis, eine Kränkung, eine dauerhafte Störung. Und in der Kreuzigung Christi tritt das unverhüllt zu Tage. Weil Gott nun mal Gott ist, kann der Mensch nicht wirklich Herr über sein Lebens sein. Weil Gott die Welt regiert, hat die menschliche Freiheit Grenzen. Und weil Gott das Gute fordert, darf der Mensch nicht jedem Gelüst nachgeben. Weil Gott höchste Autorität hat, muss der Mensch sich beugen. Weil Gott so heilig ist, kommt der Mensch sich schmutzig vor. Und weil Gott ihn geschaffen hat und erhält, muss ihm der Mensch auch noch ewig dankbar sein. Weil Gott allwissend ist, kann er ihn nicht überlisten. Weil Gott allgegenwärtig ist, entkommt er ihm in keiner Weise. Und weil Gott ewig ist, kann der Mensch nicht mal hoffen, dass er irgendwann verschwände. Gottes Forderungen plagen sein Gewissen. Vor Gottes allsehendem Auge kann er nichts verbergen. Und weil Gott in jeder Hinsicht die Nr. 1 ist, bleibt der Mensch in allem die Nr. 2. Das kränkt ihn, denn er wäre gern selbst wie Gott (1. Mose 3,5). Am liebsten würde er den „Übervater“ im Himmel beseitigen, um endlich autonom zu sein! Doch solange Gott sein Schicksal lenkt, ist er nicht sein eigener Herr. Und solange sich Gott außer Reichweite befindet, kann ihn der Mensch auch nicht verdrängen und beerben, sondern muss versuchen, sich Gottes Wohlwollen mit Opfern, Ritualen und gutem Benehmen zu erkaufen. Religion ist der Tribut, den die Menschheit dem Tyrannen zahlt. Sie versucht ihn damit zu manipulieren. Doch lieber wäre sie ihn los. Freilich gibt der Mensch das nicht zu, sondern ruft „Nein, nein!“ Er hätte gar nichts gegen Gott, wenn der nur nicht so unbegreiflich und so fern wäre, sondern etwas nahbarer – und nicht so streng! Doch was geschah, als Gott in Jesus Christus Mensch wurde? War er da nicht nahbar und greifbar? Hat Jesus seinen Willen nicht in anschaulichen Gleichnissen wunderbar erklärt, so dass ihn jedes Kind verstehen konnte? War Gott in Jesus nicht auch hilfsbereit und zugänglich? Ja, Gott besuchte die Menschheit in menschlicher Gestalt und wurde jedes Menschen Bruder. Weil er sich dabei aber seiner Macht entäußerte und sich in niedriger Gestalt unter die Sünder mischte (Phil 2,6-8), hat er sich zugleich ihrem Zugriff ausgeliefert. Das Geschöpf bekam seinen Schöpfer in die Finger. Und der heimliche Gotteshass zeigte sich lebendiger als je zuvor. Denn in Jesus kam Gott den Sündern nahe. Sie aber empfanden das als bedrohlich. Gott setzte sich bei ihnen zuhause an den Tisch. Er rückte den Sündern auf den Leib, als wollte er ihr Freund sein. Weil sie seine Nähe aber nicht ertrugen, trat ihr Hass zu Tage und sie schlugen ihn ans Kreuz. In Christus war Gott gegenwärtig. Aber eben diese Gegenwart hielt der Mensch nicht aus, tötete Gott, so gut er konnte, begrub ihn, um ihn zu vergessen, und brachte ihn damit wieder auf Distanz. Doch hat er damit sein Geheimnis verraten – dass er Gott nämlich am liebsten ermorden möchte und ihn tatsächlich hasst wie den Teufel. Des Menschen Sünde ist darum das Erste, was das Kreuz offenbart: Es offenbart den schwarzen Abgrund der menschlichen Seele, die, statt Gott zu ehren, viel lieber will, dass er nicht sei. Gott steht der Herrlichkeit des Menschen im Wege. Und kann der ihn beseitigen, um den eigenen Glanz zu steigern, so tut er das! Die Katze ist damit aus dem Sack. Mit der Kreuzigung Christi liegt des Menschen Bosheit offen zu Tage. Und das Kreuz zeigt, wie der Mensch wirklich zu seinem Schöpfer steht. Natürlich ist das ein Spiegel, in den wir nur ungern blicken. Wir sind Judas! Wir sind Pilatus! Doch diese Offenbarung der peinlichen Art ist der Anfang der wahren Selbsterkenntnis und das Ende der naiven Anthropologie.

Zweitens: Das Kreuz offenbart den abgründigen ZORN Gottes, dessen Gericht über Christus als dem Repräsentanten der Menschheit niedergeht.

Natürlich stirbt Jesus durch die Hand der Menschen. Er stirbt aber ebenso am Willen seines himmlischen Vaters. Denn im Garten Gethsemane hat Jesus nicht Menschen, sondern er hat Gott gebeten, dass der Kelch des Leides an ihm vorübergehe. Der himmlische Vater hat ihm den Foltertod aber nicht erspart. Der Sohn gehorcht. Und so zerbricht am Kreuz mit dem naiv-positiven Selbstverständnis des Menschen auch jede harmlose Vorstellung von Gott. Natürlich waren es Menschen, die Christus verfolgt, verurteilt, angespuckt und umgebracht haben – menschliche Hände setzen das ins Werk, sie sind die ausführenden Organe. Und doch ist Christi Kreuz Gottes Plan und Wille. Denn schon als der Sohn Mensch wurde, hat der Vater gewusst, wie es enden würde. Und auch Jesus selbst ist sich darüber im Klaren. Er weicht aber nicht aus, sondern bleibt in der Spur, treibt den Konflikt auf die Spitze – und führt die Katastrophe selbst herbei. Jesus kündigt sein Leiden dreimal an. Aber der Himmel schweigt dazu. Jesus wird angefeindet, verraten und gefangen. Aber der Himmel rührt sich nicht. Jesus wird verurteilt, gegeißelt und gekreuzigt. Aber der Himmel bleibt stumm und verschlossen. Jesus fragt sterbend, warum Gott ihn verlassen hat (Mt 27,46) – und die Jünger erfüllt es mit Grauen, dass Gott für seinen Sohn keinen Finger rührt. Doch der allmächtige Vater verhindert die Hinrichtung nicht, sondern tut, als ginge sie ihn nichts an. Jesu Jünger müssen gedacht haben, Gott habe seinen Sohn verstoßen und im Stich gelassen. Doch wie kann es sein, dass Gott ausgerechnet den besten aller Menschen der Folter ausliefert? Wie kann das Gottes Plan und Wille sein? Welch abgründiger Vernichtungswillen offenbart sich darin, welche irrationale, schwärzeste Negation, welch ungerechte Grausamkeit? Nun – eben haben wir gesagt, dass Christus für die Menschen der Repräsentant Gottes ist. Darum entlädt sich an ihm der menschliche Hass gegen Gott. Doch ist jetzt auch der umgekehrten Perspektive Geltung zu verschaffen. Denn für Gott ist Christus am Kreuz der Repräsentant der Menschheit. Und das erbarmungslose Gericht, das über Christus ergeht, offenbart Gottes maßlosen Zorn über die sündige Menschheit. Am gekreuzigten Christus, der nach Gottes ausdrücklichem Willen diesen Tod erleidet, entlädt sich die gesamte Bitternis, die Gott der Menschheit gegenüber empfindet. Und „Strafe“ ist dafür ein viel zu harmloses Wort, weil der Vorgang nichts abgewogen Nachvollziehbares oder pädagogisch Wertvolles an sich hat, sondern eher einer kriegerischen Handlung gleicht. Gott in seinem Zorn ist ein Feuersturm, der verzehrt, was sich ihm in den Weg stellt. Und so entlädt sich über Christus ein Gewitter, das vom Repräsentanten der schuldigen Menschheit wenig übrig lässt. Das Kreuz offenbart, was Gott von der sündigen Menschheit hält, was sie seines Erachtens verdient, was ihr Platz ist – und wie weit er in seiner Negation geht. Denn es ist nicht so, wie wir uns das gern zurechtlegen – dass Gott nämlich nur etwas gegen die bösen Menschen hätte, nur gegen die primitiven, gewalttätigen und ungläubigen (zu denen wir uns selbst ja nicht zählen). Nein, so überschaubar begrenzt ist Gottes Zorn nicht! Denn gerade Jesus repräsentiert nicht die schwächsten, sondern die besten Seiten des Menschen. Wem könnte man Weisheit und Tugend zubilligen, wenn nicht ihm? Wer ist sanftmütig und gerecht gewesen, friedliebend, wahrhaftig und barmherzig, wenn nicht Jesus? Doch für Gott spielt das hier keine Rolle. Er verdammt in diesem einen Menschen alle anderen, lässt keinen Unterschied gelten und tut damit kund, was er von uns Sündern hält. Nicht ein paar Verbrecher, sondern die Menschheit als solche hat sich mit dem Bösen eingelassen. Und das Kreuz zeigt nun drastisch, was sie nach Gottes Meinung verdient. Das Geschöpf, das seinen Schöpfer verneint, soll zum Teufel gehen. Denn mit dem Teufel hat es sich eingelassen – und darf sich nicht wundern, wenn es am Ende auch sein Schicksal teilt. Hass hat die Menschheit gesät und dafür Gottes Fluch geerntet. Sie hätte nicht erwarten dürfen, dass er ihre Anmaßung auf Dauer toleriert! Und wer sich über die Reaktion beschweren will, erfährt, dass der Schöpfer ihm keine Rechenschaft schuldet. Ja, wer dachte, Gott hätte nur mit schlechten Menschen ein Problem, nur mit unmoralischen, unkultivierten und areligiösen, der darf an diesem Punkt seine Vorstellung von Gott revidieren. Denn so sehr Jesus auch durch die Hand der Menschen stirbt, stirbt er doch zugleich auf Weisung seines Vaters, der hier kein Erbarmen zeigt. Meinte jemand, Gott nähme nichts übel? Das Kreuz offenbart etwas anderes. Und wen es dabei nicht schaudert, der hat‘s nicht verstanden. Denn wenn Gott so mit seinem Sohn verfährt – was macht er dann wohl mit uns?

Drittens: Das Kreuz offenbart Gottes GNADE, weil das Gericht nicht die Schuldigen, sondern Gott selbst trifft.

Die Menschheit hat Gott den Krieg erklärt. Und Gott ist ihr die Antwort nicht schuldig geblieben. Doch warum leben die Sünder dann noch? Der Karfreitag geht zu Ende. Und selbst die Soldaten, die Christus hingerichtet haben, legen sich friedlich zu Bett. Nur der Mann aus Nazareth ist gestorben, der es am wenigsten verdiente, weil er ohne Sünde war. Die übrige Menschheit hat von Gottes Zorn nicht viel gespürt. Nur über Christus ist erst die Hölle hereingebrochen – und dann die Nacht des Todes. Warum aber? Weil Gott sich entschloss, nicht die Menschheit zu kreuzigen, die es verdient hätte, sondern sich selbst. Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich. Und so hat Gott in der Gestalt seines Sohnes seinen eigenen Zorn getragen, hat seine Bitternis ganz bewusst an den menschlichen Verursachern vorbei gelenkt und all die vernichtende Energie auf sich selbst gezogen, damit der Fluch ihn selbst treffe – und nicht uns. Gott wollte lieber selbst leiden, als uns leiden zu sehen. Er nahm den Tod auf sich, damit wir leben können. Er fing den Schlag, der von Rechts wegen uns hätte treffen müssen, mit dem eigenen Körper ab. Und so ging sein Gericht einen ganz unerwarteten Weg. Das Gericht blieb nicht etwa aus. Es fand statt – auf fürchterliche Weise. Denn der menschliche Hass gegen Gott konnte nicht ohne Antwort bleiben. Und doch sollte Gottes Gericht nicht über den vielen Schuldigen niedergehen, sondern nur über dem einen „Lamm Gottes“, das der Welt Sünde trug – und das Gott selbst war. Gott selbst liefert sich den Menschen aus, um auf diese Weise Erlösung möglich zu machen und das radikal Böse im Menschen durch Gutes zu überwinden. Gott schluckt seinen Zorn nicht herunter – dazu ist die Verletzung zu groß. Doch indem der Zorn zu seinem Recht kommt, kommt er auch an sein Ende. Die Ordnung des göttlichen Gesetzes, das unerbittlich Strafe fordert, wird zugleich eingehalten und aufgehoben. Der gute Gott bleibt sich treu, indem er das Böse vehement verneint. Er ist aber zugleich über alle Maßen gnädig, weil er den Schmerz der Verneinung auf sich selbst zieht und stellvertretend für die Sünder trägt, was sie nicht hätten tragen können. Er zahlt den höchsten Preis. Doch ist es ihm das wert, dass sich künftig jeder arme Sünder hinter Christus in Deckung bringen darf – und dort sicher ist. Denn was einmal gesühnt wurde, kann kein zweites Mal zum Gegenstand einer Anklage werden. Die Schuld, die Christus mit seinem Leben bezahlt hat, wird den Verursachern nicht mehr zur Last gelegt. Denn eben das war von Anfang an der Sinn seiner Sendung, dass Christus für uns einspringt. Und Gott hat dazu keinen „anderen“ geschickt, sondern kam selbst zur Erde herab, um uns leidend den Weg in den Himmel zu öffnen. Das war von Anfang an sein Plan. Und es war auch der Grund, weshalb Christus dem Kreuz nicht ausweichen durfte. Er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten (Jes 53,4-5). Was offenbart also das Kreuz? In dieser dritten Perspektive offenbart es das völlig unerwartbare Maß selbstloser Liebe, das Gott bewog, uns Sündern sein Erbarmen zuzuwenden und auf seine Kosten unseren Vorteil zu suchen. Das Kreuz offenbart, dass es Gott in seiner Güte nicht über sich brachte, die Menschheit in Gänze zu verwerfen. Vielmehr hat er in einem Akt der Feindesliebe den denkbar höchsten Preis gezahlt, um sich mit der Welt und die Welt mit sich zu versöhnen. Er war uns nichts schuldig. Er hat uns aber in Christus alles gegeben. Seine Liebe gilt den Wertlosen, denen erst die Zuwendung dieser Liebe einen Wert verleiht. Und Gott gewährt dabei einen tiefen und beglückenden Einblick in sein Herz. Denn offenbar ist er ein Vater, der seinen Kindern nicht gibt, was sie verdienen, sondern was sie brauchen. Gott überwindet seinen Zorn, ohne seine Berechtigung zu leugnen. Und er verbindet mit dem Kreuz das Versprechen, dass er nun jedem, der im Namen Christi zu ihm kommt, Vergebung schenkt. Die fortan zu Christus gehören, sind um seinetwillen angenommen und begnadigt. Und wenn auch schon im Alten Bund genug von Gottes Güte zu rühmen war, so hat sie doch in der verblüffenden Größe, wie sie im Kreuz Christi zu Tage tritt, vorher noch keiner gekannt.

Viertens: Das Kreuz offenbart am Menschen den GLAUBEN als eine neue Seinsweise, die erst durch das Kreuz möglich wird.

Da Gottes- und Selbsterkenntnis stets verbunden sind, erscheint mit der Gnade Gottes auch am Menschen eine neue Seite. Denn sobald er glaubend unter der Gnade steht, weicht sein Gotteshass, und es weicht die Egozentrik, alle Anmaßung wird ihm fremd, er folgt den Weisungen Gottes frei und fröhlich – und beginnt die ihm zugewandte Liebe zu erwidern von ganzem Herzen und mit ganzem Gemüt. Von Gottes Geist durchdrungen ist der Gläubige eine neue Kreatur, und alle Dissonanzen in seiner Gottesbeziehung weichen der schönsten Harmonie. Unter der Gnade entspricht er Gottes Zusagen, indem er ihnen glaubt. Und er entspricht Gottes Ruf, indem er ihm folgt. Barmherzigkeit erfahrend beginnt er auch selbst Barmherzigkeit zu üben. Seine Heidenangst vor Gott verwandelt sich in staunende Ehrfurcht. Und ein Leben in Heiligkeit und Wahrhaftigkeit zu führen, ist ihm nun selbst ein Bedürfnis. Der Christ, für dessen Heil Gott am Kreuz gesorgt hat, hat ausgesorgt um sich selbst – und ist somit von aller Überforderung frei. Er verabscheut jedes Ding, das ihn von Gott trennen könnte, und will aus eigenem Antrieb genau das, was auch Gott will. Ja, dieser neu erschienene, dieser wiedergeborene, bis dahin unbekannte Mensch ist dank Christi Wort und Sakrament schon mitten im Leben durch das Gericht hindurchgedrungen und des Himmels teilhaftig (Joh 5,24). Alles, was er noch ist, ist er in und durch Christus. Er rühmt sich nur noch dessen, dass Gott sich seiner erbarmt hat. Und soweit ihm Sünden unterlaufen, ist er um ihretwegen doch nicht verdammlich, weil Gott zwar die Sünde verwirft, die Person aber um Christi willen annimmt. Wohl kann man dem Alten Testament entnehmen, dass der Mensch schon bei seiner Erschaffung genau so gemeint war – genau so sollte er sein: ein Ebenbild des Höchsten, ein gesegneter, Gott entsprechender Mensch! Aber wer hätte so einen je getroffen? Oder wer hätte ohne das Kreuz so einer zu sein vermocht? Abgesehen von Christi Kreuz stehen alle Menschen unter dem Zorn – nicht nur die vermeintlich bösen, sondern auch die angeblich guten! Seit Gott aber den Knoten durchschlug, und der Hauptmann unter dem Kreuz als erster bekannte „Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen!“ (Mt 27,54), seither gibt es Erlöste. Seither gibt es diesen neuen Typus des Menschen, der Gottes Reich erben wird. Und seither kann man wissen, wie ein Mensch beschaffen ist, den nichts mehr von Gott trennt. Diese Möglichkeit menschlichen Seins war vorher unbekannt, denn sie wurde dem Menschen erst durch das Kreuz eröffnet. Seither gilt aber jedem die Zusage, dass er sich Gottes Gnade überlassen und bei Christus Frieden finden kann. Denn er hat vollbracht, was religiösen Übungen in tausend Jahren nicht zu Wege brachten: Christus hat unsre gestörte Gottesbeziehung ein- für allemal bereinigt. Und nun ist jeder vor Gott gerecht, der durch seinen Glauben teilhat an der Gerechtigkeit Christi. Die eben noch Kandidaten der Hölle waren, haben nun ein Bürgerrecht im Himmel. Und das ist wirklich neu. Denn diese Möglichkeit, auf die das Kreuz verweist, hat das Kreuz erst selbst geschaffen. Und für jeden, der’s begreift, ist eine großartige Chance darin enthalten.

Nehmen wir etwas Abstand und überschauen das Ganze, so ist unschwer zu erkennen, dass es zweimal um Gotteserkenntnis geht (2&3) und zweimal um menschliche Selbsterkenntnis (1&4). Und es bestätigt sich, dass, was immer über Gott gesagt wird, nicht ohne Bezug auf den Menschen gesagt werden kann – und umgekehrt. Was Gott und Mensch „an sich“ sind, kommt hier gar nicht in den Blick, sondern nur, was sie in der Beziehung zum jeweils anderen sind.

Zugleich erkennt man aber, dass zwei der Aussagen eine unheilvolle Beziehung voller Aggression beschreiben (1&2), und die zwei anderen eine heilvolle Beziehung voller Liebe (3&4). In der ersten Beziehung ist alles durch das Gesetz bestimmt. Denn es macht den Sünder zum Sünder, dass er sich der gesetzgebenden, alles bestimmenden Autorität Gottes entziehen will (1). Und es ist Gottes Treue zu seinem Gesetz, die dessen Verletzung nicht dulden kann und sich darum in gerechtem Zorn äußert (2). Die heilvolle Beziehung (3&4) bildet dazu den denkbar schärfsten Kontrast, denn in ihr ist alles vom Evangelium bestimmt. Gottes Gnade ist kein allgemeines Wohlwollen, sondern Gottes konkretes Angebot an den Menschen, das Evangelium auf sich zu beziehen (3). Und der menschliche Glaube besteht darin, dieses Angebot freudig anzunehmen und ein neues, ganz vom Evangelium bestimmtes Leben zu führen (4).

Der Gegensatz zwischen der unheilvollen und der heilvollen Beziehung könnte kaum größer sein. Aber sind die vier beschriebenen Wahrheiten überhaupt vereinbar? Auf einer Seite geht es um wechselseitige Verneinung, auf der anderen um wechselseitige Bejahung. Aber kann sich denn beides in ein- und demselben Ereignis manifestieren, ohne dass eine Wahrheit die andere verdeckt, überlagert und dementiert? Müssen Gott und Mensch nicht entweder so oder so sein? Das Kreuz scheint Botschaften zu senden, die zueinander in Konkurrenz stehen. Und so hat man immer wieder versucht, die Spannung aufzulösen. Doch gelingt das nicht.

(A) Man kann nicht sagen, das Unheil (1&2) ginge nur die bösen Menschen an, und das Heil (3&4) nur die guten. Denn kein Mensch ist „gut“. Abgesehen von Christus sind alle Sünder (1. Mose 8,21; Röm 3,23, Ps 14,3).

(B) Man kann nicht sagen, das eine sei wahr (3&4) und das andere (1&2) nur ein Irrtum. Denn um einen Irrtum zu berichtigen, hätte Jesus nicht sterben müssen. Wäre in Gott nie etwas anderes gewesen als bedingungslose Liebe, hätte es genügt, die Menschen darüber aufzuklären. Um ein Missverständnis richtig zu stellen und Liebe kundzutun, ist es nicht nötig, den Boten sterben zu lassen. Dafür hätte es leichtere Wege gegeben – und Gott hätte sie gewiss gern genutzt, um Christus das Kreuz zu ersparen.

(C) Man kann auch nicht sagen, das mit dem Zorn habe nur im Alten Testament gegolten (1&2), das mit der Gnade aber (3&4) gelte seit dem Neuen Testament. Denn beides findet sich in beiden Teilen der Bibel. Und darüber hinaus ist es eine absurde Vorstellung, der vollkommene, ewige und unwandelbare Gott habe irgendwann seine Meinung geändert, der Allwissende habe „dazugelernt“, er habe sich „eines Besseren besonnen“ und sei plötzlich milde geworden.

(D) Man kann die konkurrierenden Aussagen nicht individuell-biografisch auf die Zeit vor (1&2) und nach der Bekehrung (3&4) verteilen, weil auch der beste Christ noch nicht sündlos, nicht unangefochten und nicht vollendet ist. Nein, obwohl ein Christ geistlich lebt, trägt er doch auch das sterbliche Fleisch noch mit sich herum, ist Sünder und Gerechter zugleich – und hat somit die Unheilsbeziehung nicht restlos hinter sich gelassen.

Wenn die Versuche A bis D scheitern, verliert keine der vier offenbarten Wahrheiten ihre Relevanz. Und so muss man sie stehen lassen, gelten lassen und erkennen, dass das Widersprechende ihrer Aussagen unsre eigene Zerrissenheit spiegelt. Die Konkurrenz dieser Aussagen lässt sich nicht auflösen, weil sie die Spannung abbildet, in der wir (als Betrachter des Kreuzes) stehen. Denn wie die Welt sind auch wir selbst noch im Übergang. Die heilvolle Wirklichkeit (3&4) ist schon sichtbar und greifbar, aber die unheilvolle (1&2) ist noch nicht restlos vergangen. Und eben diese Ambivalenz unsrer Lage spiegelt das Kreuz. Die Lösung, die das Kreuz präsentiert (3&4), setzt das Problem voraus, das im Kreuz sichtbar wurde (1&2). Und obwohl die Lösung zu Tage trat, ist das Problem nicht einfach obsolet geworden. Das Kreuz selbst zeigt die Not, aus der uns das Kreuz befreit. Aber wo man die Not als Not leugnen wollte, weil es nun Erlösung gibt, verlöre die Erlösung den Charakter der Gnade. Eine Gnade, die nicht im Gericht, sondern ohne Gericht zugesprochen wird, ist nicht Gnade. Und wer von seiner Schuld nichts weiß, kann die Amnestie nicht würdigen. So stehen Gesetz und Evangelium hart gegeneinander. Doch wenn man eines wegließe, würde auch das andere falsch. Wer die Frage nicht kennt (1&2), kann die Antwort nicht verstehen (3&4). Versteht der Christ aber beide, bringt er sie nicht etwa gedanklich zum Ausgleich (als wäre das existentielle Problem bloß ein logisches), sondern lebt in dieser Spannung, dass er das destruktive Gottesverhältnis (1&2) zwar lebenslang noch nicht „hinter“ sich hat, dass er es aber täglich neu „unter“ sich lassen kann. Fehlbar, wie der Christ ist, kann er den Übergang in das versöhnte Gottesverhältnis (3&4) nicht abschließen und vollenden. Er kann diesen Übergang aber mit Gottes Hilfe täglich neu vollziehen, indem er unablässig vor Gott zu Gott und vor dem Zorn zur Gnade flieht. Auch so bleibt es seltsam, dass der Christ an beiden Gottesverhältnissen Anteil hat. Denn wo das eine gilt, ist für das andere eigentlich kein Platz! Doch eben das beschreibt die Wirklichkeit des Glaubens, dass man lebenslang „dazwischen hängt“ und Gott in beidem Recht gibt – nämlich sowohl in seinem negativen Urteil über die Sünde (die man leider noch nicht los ist) als auch im positiven Zuspruch an den Glauben (den man zum Glück schon hat). Der Christ ist berufen, den Schritt von der Unheilsbeziehung (1&2) in die Heilsbeziehung (3&4) entschlossen zu tun. Er tut ihn aber nicht einmal – und ist dann schon „fertig“. Sondern er tut ihn beharrlich immer wieder – und wiederholt das in einer unabschließbaren Bewegung seines Glaubens, so oft es eben nötig ist. Er steht mit einem Bein schon im Himmel. Aber er kann noch nicht ausruhen. Und so (eingespannt zwischen „schon“ und „noch-nicht“) bleiben für ihn alle vier Wahrheiten lebenslang relevant.

Bild am Seitenanfang: Christ on the Cross

Ubaldo Gandolfi, Public domain, via Artvee

evangelischer-glaube.de

DIE ONLINE - DOGMATIK

evangelischer-glaube.de

DIE ONLINE - DOGMATIK